12月14日、15日,生物学科建设发展规划论证组专家、北京大学教授、博士生导师张传茂,北京师范大学教授任海云,东北师范大学教授刘宝,北京林业大学教授蒋湘宁,北京协和医学院教授张学,中国科学院动物研究所研究员孙青原,北京大学教授、博士生导师范六民等七位国内知名学者应邀在我校生物西楼206会议室举行了高水平学科建设学术报告会。

张传茂教授作了主题为“细胞增殖调控与机体健康”的学术报告,主要就细胞增殖分化与个体发育,CDK1、PLK1以及Aurora--A、Aurora--B等激酶在纺锤体调配过程中的作用,RAN蛋白对纺锤体及核膜调配的调控机制等三个方面的内容做了详细介绍。

任海云教授以“微丝的动态特性”为切入点,结合微丝骨架聚合的动力学特征、Villon/Gasoline超家族蛋白在细胞微丝骨架中的作用原理、LdABP29蛋白对微丝的调控作用、AtVLN4对花粉管微丝束稳定产生的影响等内容向在场师生作了主题为“细胞微丝骨架对花粉管极性生长的调控”的报告。

孙青原研究员则以受精作用的内容切入,由浅及深,说明了不孕不育和人工流产对人类健康产生的危害,引出“辅助生殖”这一生物技术,向师生们介绍了“卵母细胞减数分裂染色体分离调节机制”的具体内容。

蒋湘宁教授围绕“生物技术(基因工程)研究与应用进展”的主题,详细阐述了转基因技术、转基因原理及转基因所需要的条件等三方面的内容,通过转基因动物(猪、狗、猫、鼠、兔等),金色大米,无籽西瓜,花卉保鲜等具体实例向在场师生讲述了转基因技术在实际生活中的作用。

刘宝教授以“多倍体小麦形成早期的染色体进化”为主题,通过对物种形成和进化,生物进化不同阶段染色体形态特征的变化,不同杂交组合的分析对比等内容的讲述,解释了自然界一种杂交组合存留的现象,并阐释了多倍体快速产生可遗传变异的原因及多倍体的变异现象对物种进化的意义。

张学教授以“遗传病致病基因'为主题,详细阐述了“遗传病致病基因的形成”与“基因突变引起的致病机理”等两方面的内容。张学教授在报告中通过列举“多毛症”“皮肤病”“并趾”等多种遗传病病例,并结合自己对临床病人基因分析的研究经验得出了“基因突变导致遗传病发症”的结果。

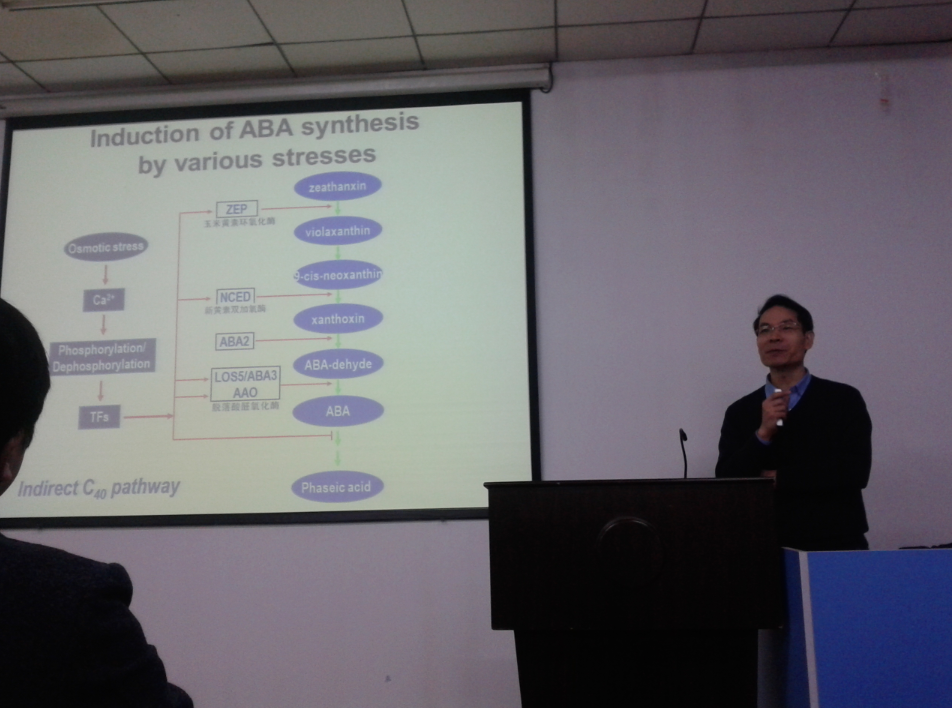

范六民教授针对植物逆境反应的分子机制及赤霉素信号在其中的作用机制、赤霉素信号与染色质重塑在植物发育中的作用、赤霉素信号与光及脱落酸信号的交互作用、植物逆境响应信号转导机制研究等问题进行了详细讲解。范教授对国家级生命科学实验教学示范中心进行了现场考察,并对学院发展提出了许多宝贵意见。

报告会结束后,七位专家与在场师生就相关的学术问题进行了探讨和交流。

(生命科学学院 刘燕琴 仝丽 冯媛媛)